【村里来了农业科学家】支部共建聚合力 科技扶贫促致富

编者按:习近平总书记指出,脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。如期打赢脱贫攻坚战是党中央向全国人民做出的郑重承诺,是必须如期实现的硬任务,没有任何退路和弹性。中国农科院在打赢脱贫攻坚战中,院党组以上率下,统盘谋划,带领全院广大科技人员,突出精准帮扶,加强科技赋能,科技扶贫取得了显著成效。为进一步加强对脱贫攻坚工作典型人物和案例的总结宣传,《光荣榜》专栏以2019年度院脱贫攻坚与乡村振兴先进集体和先进个人为基础,推出“村里来了农业科学家”系列宣传报道。

新胜村位于黑龙江省佳木斯市桦川县苏家店镇、县城东南部,距离县城17公里,这个拥有白云黑土的小村庄人均耕地仅有6亩,且旱田产量低,土地收益低,现有1848人中常住人口840人,老龄化严重,就业创业难。2018年动态调整后,仍有8户18人未脱贫,多为因病致贫。

2019年4月,作科所作物栽培与生理创新团队党支部与新胜村党支部开展共建。作科所党委委员、支部书记、团队首席李少昆带领同志们按照“守担联创带”的工作方法,扎实推动科技扶贫工作见实效,被授予2019年度院脱贫攻坚与乡村振兴先进集体称号。

守初心 担使命 支部联学共建

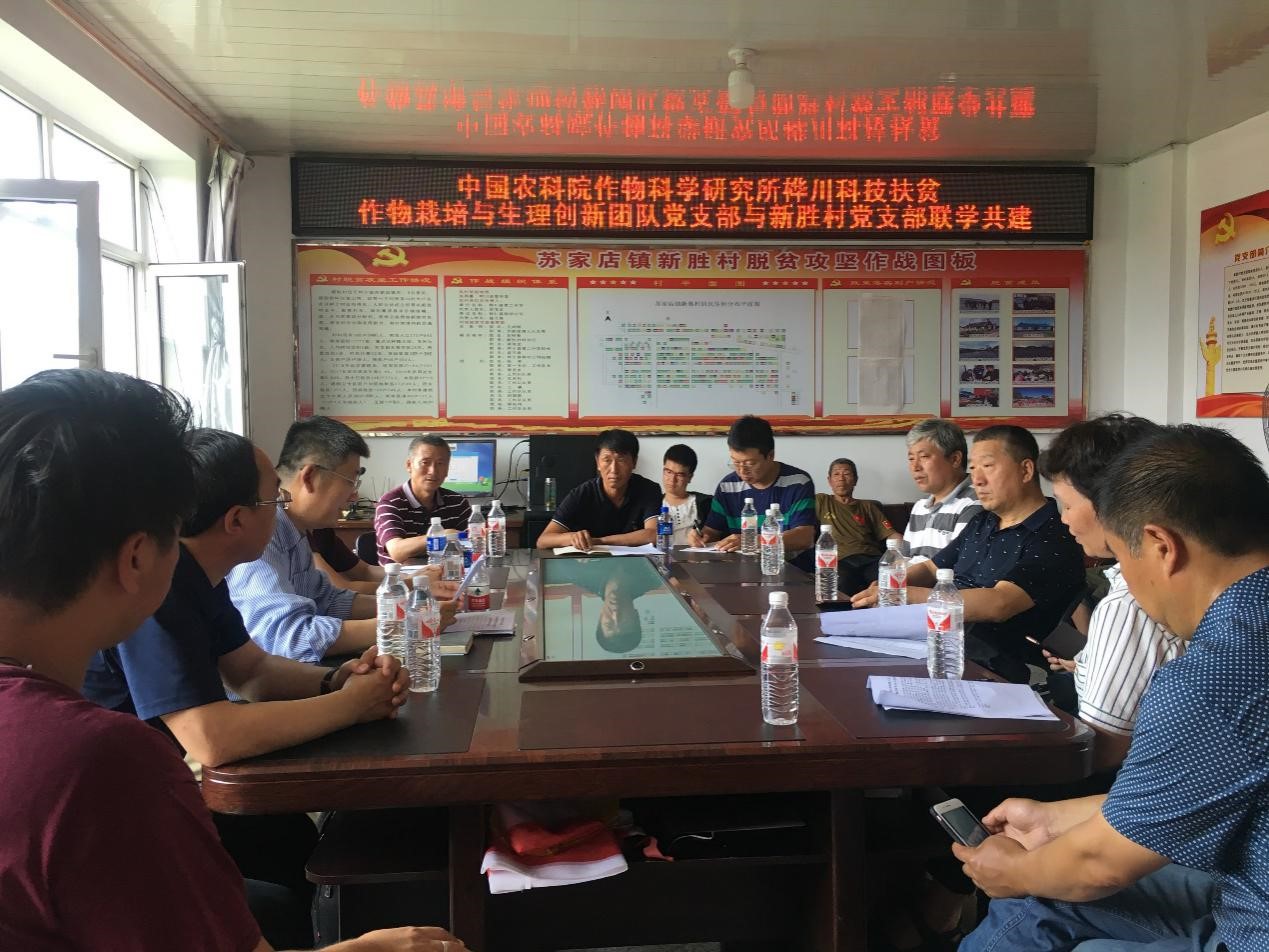

在村党支部的会议室里,支部党员与村里的党员同志、驻村工作队、种植大户、村民代表面对面,共同开展 “守初心 担使命”的联学活动,大家介绍了各自学习习近平新时代中国特色社会主义思想的所思所悟所获,回顾双方支部共建、科技扶贫工作开展以来取得的经验以及玉米和旱作产业中存在的其它问题。驻村工作队第一书记杨涛说:“范书记、杨主任、李书记、谢老师联系那么多专家,1年3次到我们村调研,帮我们制定方案,落实项目,实实在在的解决了问题。”栽培与生理支部的党员说:“深入生产一线,接地气,知农情,本来就是我们的应尽之责,对我们的科研工作很有帮助。”村一位预备党员说:“你们都是全国有名的大专家,感谢党组织把你们请到我们村里来,我们一定按你们教的好好干!”

开展联学活动

深入一线 联合攻关解难题

党支部按照所党委指示,密切联系民主党派和无党派人士,两次深入桦川县,系统调研当地玉米生产的条件和产业技术需求,最终为新胜村的困难聚焦为四个方面:一是玉米的品种选择、农药使用、施肥技术、机械化作业、品牌建设与市场营销等环节存在不足;二是玉米秸秆处理难度大、耕层浅,机械化程度低导致产量低、产品竞争力不高;三是玉米以卖原粮为主,缺乏提升产品附加值的途径与技术(仓储与加工)。针对以上问题,党支部先后联系中国农科院及黑龙江省相关作物科学、植保、农机、资划、加工、信息领域的14个专家团队,集成创新,共同开展了 “玉米绿色增产增效” 协同创新工程项目,制订技术示范方案,并在田间整地、播种、田间管理等环节开展技术示范推广。所里九三学社的玉米专家马兴林研究员在所党委的带领下也来到村里调研,“这块技术示范田是集全所专家之力建的,希望大家的日子都越来越好。”

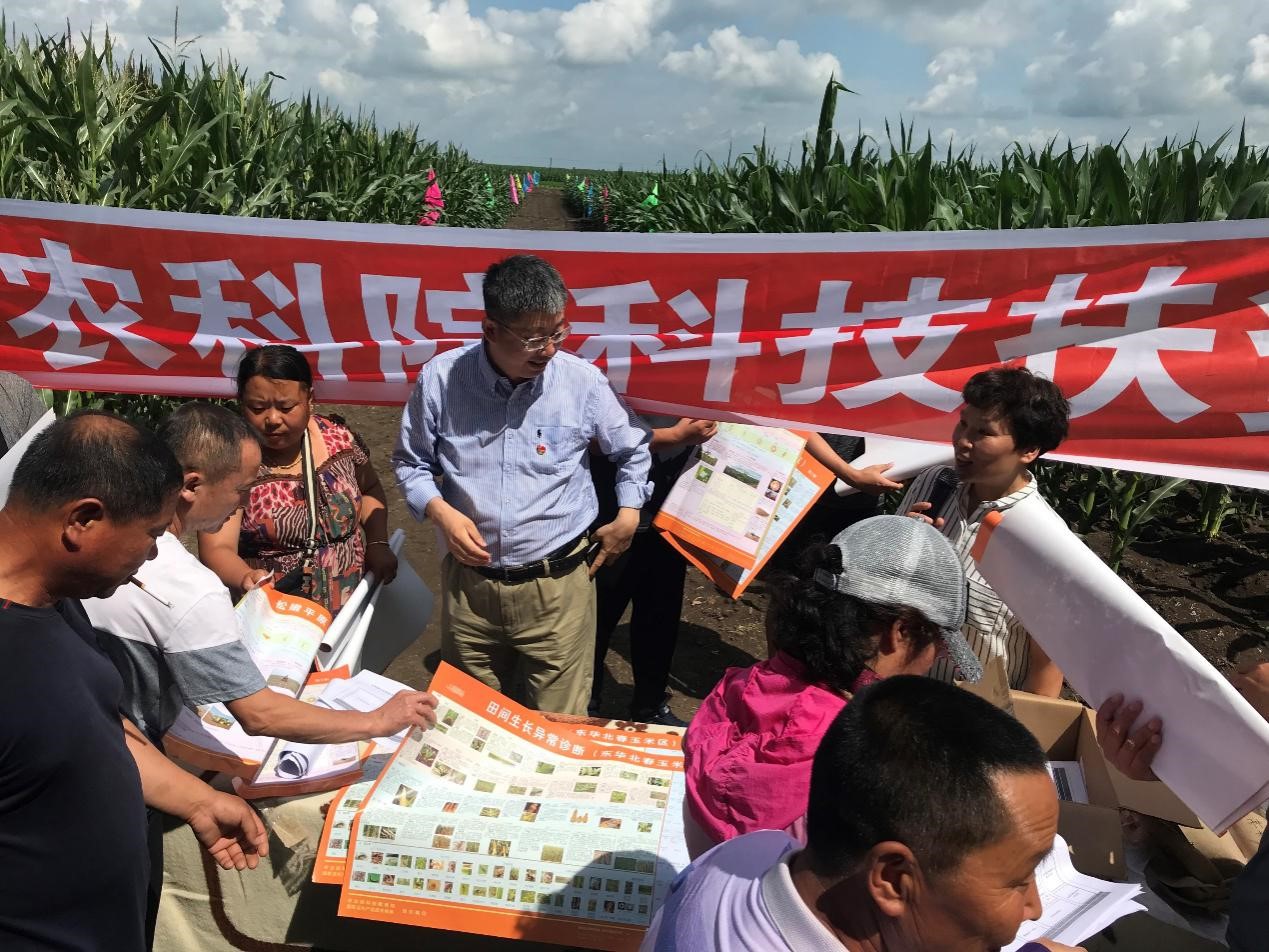

联合多领域的专家为新胜村发展出谋划策

创新模式 带动群众促发展

新胜村的党员徐志申激动的说:“专家们刚来的时候,我们就想看看高产田怎么那么高产?高产的那么多秸秆怎么处理?结果,我们不仅都看到了,而且还学会了!”为确保村民学得会,用的熟,双方支部大胆创新,把课堂搬到田间。在新胜村玉米绿色发展技术集成模式示范基地,中国农科院的专家与东北农业大学、黑龙江农科院的专家,当面向农民介绍当地玉米生产面临的突出问题,详细讲解示范基地展示的玉米密植栽培、机械粒收、免耕与秸秆还田、玉米-大豆轮耕轮作、作物化学调控、以及除草剂筛选使用等生产关键技术,现场解答种植大户和普通户在生产中遇到的问题,并发放《玉米田间种植手册》和配套挂图。一年多来,产业扶贫基地建起来了,农民的本领增强了,收入增加了,带动了周边更多群众自发前来学习提高,大家共同靠科技脱贫,靠科技致富。桦川县姜宇峰县长充分肯定党支部的科技帮扶工作,称赞农科院的专家是一支“不走的专家团队”。

在田间课堂讲解并发放资料

如今,新胜村的支部书记王树春和村委会主任王大江经常自豪的说:“咱们县最好的玉米长在咱们村!”。对新胜村党支部来说,脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。对于李少昆带领的支部来说,带动农民脱贫致富,是永远装在心里的初心和扛在肩上的使命。