“儿童食品”少吃为妙

【摘要】相关食品专家表示,儿童食品并不意味着就适合儿童,家长购买时还需仔细认清标签,关注其营养配比和成分来源。

然而,相关食品专家表示,这并不意味着儿童食品就适合儿童,家长购买时还需仔细认清标签,关注其营养配比和成分来源。

用的是同一套标准

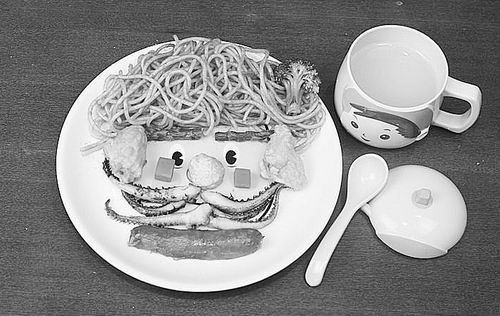

当前,食品安全问题备受广大消费者的关注,安全、营养均衡的儿童食品成为了更多家长的追求。凭借新颖的包装、商家宣称的特有营养成分,再配上活泼且充满童趣的广告,儿童食品越来越有诱惑力。

记者走访北京一家超市发现,儿童挂面、儿童牛奶尤其受到消费者的青睐。记者在电商平台上搜索儿童酱油时,发现商家宣传无外乎“有机”“无添加”“低盐低钠”“强化”等字样。

中国消费者协会相关负责人表示,目前在我国,除三周岁以下婴幼儿必需食品外,尚无有关“儿童食品”的概念和相关食品标准。即使明确标注“儿童”字样或印有儿童头像(卡通)的食品,也只能按普通食品标准进行管理。

“法律不禁止的,即为许可。”中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红接受记者采访时指出。既然如此,食品厂家对于“儿童食品”这四个字几乎是可以随心所欲使用的。

不仅如此,“儿童”也是食品厂家所设定的特殊人群。“商家对于‘儿童’的定义并不明确。对于特定人群的膳食需求,可参考《中国居民膳食指南》。”范志红说道。

在今年“六一”国际儿童节到来之际,中国消费者协会发出倡议,政府有关部门要针对有关儿童食品制定和实施严格的法律规定和标准规范,引导和鼓励行业企业生产和研发更多适合儿童食用的安全、营养均衡的食品。

江西省社科院社会学所所长马雪松认为,细分市场是大势所趋,相关政策标准就应及时出台或完善。对于儿童商品,在安全性、质量上必须有更为严格的标准。有关部门要针对儿童商品制定和实施严格的法律规定和标准规范,不断提高国家标准、行业标准的科技含量、实用价值,为儿童安全做好防护。

不过,也有专家认为,没有必要为儿童食品设立标准,因为这更多的是商业概念,专业意义不大,也不具有操作性。

不比普通食品更好

那么,使用同一套标准的普通食品与儿童食品,后者真的比前者更安全、“营养配比更科学”吗?

“正好相反。并不是标了‘儿童’两个字就好,追逐所谓‘儿童食品’是非常没有必要的。家长的消费观念急需厘清。”范志红告诉记者。

她以“儿童奶”为例。现在许多称为“某某奶”的产品实际上都属于乳饮料一类,按国标不能算作奶类产品。乳饮料是牛奶或酸奶添加两倍水,再加入糖、香精、增稠剂以及其他配料制成的。它们的口味酸甜可口,很受宝宝们的欢迎。

实际上,由于这类产品成本低而利润大,它们往往是乳品企业挣钱的主打产品。以“高营养”包装来诱惑家长们的乳饮料,其营养价值大大低于真正的牛奶,钙的吸收利用率也低于牛奶。

孩子的味觉比成年人敏感,而且天生喜欢香甜味道。为了让他们吃了一口还想再吃一口,食品厂家往往采用高甜度策略,故意在食品中多加点糖、多加点香精等。“这样的产品对健康没有任何额外益处,家长被其吸引反而害了孩子。”范志红坦言,“有些食品孩子一辈子都不要吃才好。”

中国消费者协会此前也发布消费警示称,当前一些“高糖、高热、高钠”或含有一些调味料、添加剂等的休闲类食品并不适合作为孩子的零食长期大量食用。

中国消费者协会负责人表示,儿童新陈代谢旺盛,身体器官尚未发育成熟,不仅食品中的营养含量要符合儿童成长需要,而且限量物质和添加剂的使用量要严格遵守国家相关法律规定和标准规范要求。有害物质容易在儿童体内产生积累效应,对儿童成长带来健康风险。

专家建议,家长除了在消费时仔细对比所谓“儿童专用”食品的配料、成分标签外,更应该从生活中做起。如果要为孩子减少盐摄入,不妨在烹饪时少放一点酱油,同样可起到低盐效果;如果觉得孩子喝一杯牛奶营养不够,那就喝两杯,不用再特别添加营养素。