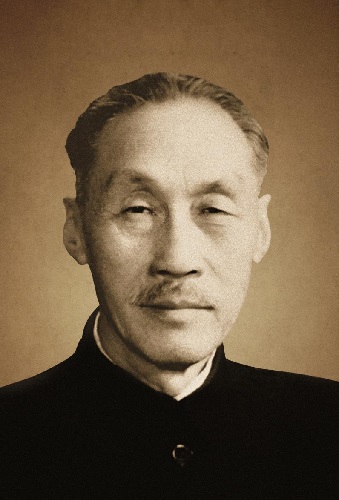

“一百年来,中国农业科技发生了巨大而深刻的变化,但陈凤桐的名字依然在农学界和中国农业科学院受人尊敬,他的学术思想依然具有深远的历史意义和重要的现实意义。”2月25日,纪念陈凤桐院士诞辰125周年暨学术思想研讨会在北京举行,农业农村部党组成员、中国农业科学院院长吴孔明在会上说。

陈凤桐是新中国农业科技事业的主要开拓者和领导者之一,是中国农业科学院的主要奠基人之一,是为开创和发展我国农业科学技术事业做出重要贡献的科学家。1955年被选聘为中国科学院学部委员(院士)。1957年,他负责筹备的中国农业科学院经党中央、国务院批准在北京正式成立,他被任命为院分党组书记兼副院长。

三农工作者和专家学者全面回顾了陈凤桐院士波澜壮阔的一生,系统阐释了他的学术思想对于当前三农和科技创新的指导和借鉴意义,提出了进一步发掘研究传承陈凤桐院士学术思想的建议。

厚植三农 为人民服务

“陈凤桐院士给我们留下的最有价值、最具影响力的精神财富,就是他坚定的政治信仰,对党、国家和人民衷心的热爱,和攻坚克难的科学精神。这些都体现在他的科学研究、科研管理和学术思想之中,体现在他的一生经历中。”吴孔明说。

陈凤桐曾经写到:“凡对劳动群众有利的,我们努力以赴,否则,我们坚决反对”“农民是当地农业的专家,他们对当地自然知识、生产知识有着丰富的经验,我们必须虚心总结他们的经验,才能提高我们”。

在投身敌后抗日根据地建设时期,他全力开展农业科普工作,编写的《农业生产月历》为敌后的农业生产发挥重要作用。

新中国成立后,他担任第一届、第二届全国人大代表,深入农村调研实际问题,始终与人民群众同呼吸、共命运。

担任华北农科所所长期间,他多次强调农业科研要服务生产,大规模组织农村科学工作队,多次带领专家下乡,有力转变了旧中国象牙塔式的作风学风。

在江西期间,他常年在赣南蹲点,建立一批农村基点,解决农民生产中遇到的实际问题。

因病返回北京后,他将珍藏的近300册图书捐献给北京农学院,坚持为附近的机关、学校讲党史、做科普,慷慨资助公益事业。

吴孔明说,他始终奉行“一切为人民服务,对人民负责”的信念,以身作则,引人向上,深受人民群众的爱戴和赞誉。

不畏艰难险阻勇攀学术高峰的一生

陈凤桐的一生,是不畏艰难险阻、为追求科学而勇攀学术高峰的一生。

在抗日根据地领导农业工作时,他白天指导农业生产,躲避敌人围剿,晚上开展研究撰写文章。他响应延安自然科学界组织起来的号召,发起成立晋察冀边区自然科学界协会并担任理事长,创办学术刊物《自然科学界》,广泛宣传农林牧科学知识。

由于长期在敌后艰苦工作,日夜操劳,陈凤桐积劳成疾。1944年,党组织安排他前往延安中央党校学习。期间,他满腔热情地关注边区农业生产和农业科技工作,从实验研究、农田水利、示范推广、农业行动等方面系统总结经验做法。

中国科学院院士钱前认为,陈凤桐先生从实验研究、农田水利、培养干部、示范推广等方面系统总结晋察冀边区技术推广的工作经验,在农业推广之前必须示范,“不论实物推广或技术推广,都必须做出样子,叫农民看见,他才乐于接受”。“这就是我们现在常说的‘做给农民看,带着农民干’。在今天看来,这些建议对我们开展农业科学技术研究和推广依然具有重要的启发和借鉴意义。”

在华北农科所和中国农科院工作时期,陈凤桐将全部经历和智慧投入农业科技事业的建设和发展,组织科研人员解决了小麦锈病、中华飞蝗、高效广谱化学农药、家畜传染病弱毒疫苗等重大科研问题,为保障农业增产起到重大作用。

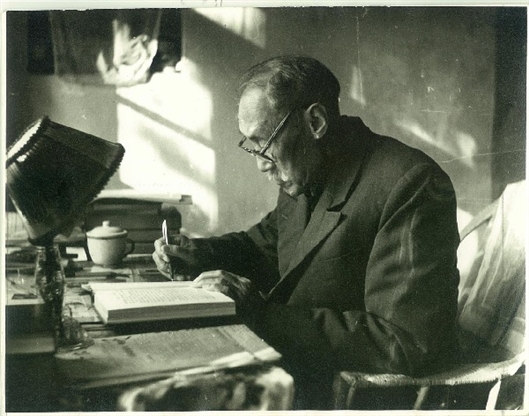

晚年时期,他本着“有一分热发一分光”的革命精神,主动地研究新问题,积极提出建设性意见。即使在病重期间,他考虑更多的却是中国式农业现代化的设想,一次又一次地向探望他的同事们询问情况,提出自己的看法,直到他生命的最后一刻。他被中国农科院原院长金善宝誉为“党的好干部、好领导”。

践行“没有调查就没有实验研究权”

与会代表认为,学习陈凤桐,就要践行“没有调查就没有实验研究权”“农业科学工作与群众生产实践相结合”的科学理论。

陈凤桐认为:“实验研究的进行方法是很明白的——‘从群众中来到群众中去’,把调查材料从农村里拿到研究室来,经过细心研究,得出实用结果之后,再推广到农村中去;能解决实际问题的就是科学。”

他对农业科学研究与生产实践的关系进行深入思考,撰写了10余篇的文章;他强调所内试验与所外农村基点相结合,调查、试验、示范相结合;密切联系实际,联系生产,既发展了生产,又丰富了科学,还培养锻炼了干部。

1953年,华北农科所抽调58人组成农村工作组,在河北、山西开展了8个月的麦棉生产调查研究。在1954年的总结报告中,陈凤桐提出“农业科学工作只有和农民结合起来和生产结合起来,才能真正有创造、有发现、有成就。”

1955年,陈凤桐撰文《农业科学工作不能离开生产实践》。他在文中指出,“农业科学工作与群众生产实践相结合的道路,会把经得起考验的科学成为直接服务于人民的科学,并将予以推广和提高。”

吴孔明说,对于今天来说,这就是“从生产实践中来到生产实践中去”。中国农业科学院的核心职责使命就是要引领支撑中国的农业农村现代化,所以科学选题要来自于农业农村现代化中存在的一些问题,通过科学研究再回到农业农村现代化工作中,以此支撑实现国家的农业农村现代化。

强化“依靠科研人员搞科研”的管理理念

陈凤桐善于组织大规模科研攻关,在短时间内解决新中国面临的一系列农业难题。吴孔明指出,学习陈凤桐,就要强化“尊重知识,尊重知识分子,依靠科研人员搞科研”的管理理念。

陈凤桐组织带领科研人员下乡蹲点,一大批青年科研人员在实践中获得科学灵感,增长科研才干。“这一点对于我们今天也有重要的指导意义。”吴孔明说,要鼓励青年科学家像老一代科学家一样到产业里去找问题,通过科学研究解决问题,然后再把解决的办法回到生产,推动农业生产的发展。

因此,吴孔明认为,在新时代新征程中要打造适应国家农业科技人才中心建设目标的人才体系,加强战略科学家、领军人才、青年人才与后备人才培养,对青年人才“压担子、给机会、认成绩”,开展跨所、跨团队、大兵团作战的协同创新,让新时代科学家精神和农科精神成为广大农业科技工作者最主动的精神动力。

中国农科院党组书记张合成表示,陈凤桐先生丰富的系统的科学思想、人才思想,对培养战略科学家,营造尊重知识、尊重人才良好氛围,具有非常重要的意义。纪念陈凤桐就是要传承农科精神,中国农科院的院训“求真笃行 敬农致用”是对老一辈科学家实践经验的总结和凝练。

张合成说,广大农业科研工作者要学习和传承陈凤桐院士对党忠诚、服务人民、勇担重任、无私奉献的崇高精神,以伟大建党精神和科学家精神滋养新时代的农科精神,扎实做好重大科技攻关,坚持“一线为本”,坚持“主战场为先”,以一流的学风和作风为科技强国、人才强国、乡村全面振兴、农业农村现代化作出新的更大的贡献。