邱式邦(1911—2010)

农业昆虫学家,植物保护学家,中国害虫防治、生物防治开拓人,中国科学院院士。

1911年生于浙江吴兴。1935年毕业于沪江大学生物系。1936年进入南京“中央”农业实验所。1949年进入英国剑桥大学动物系学习。1951年归国后,先后在华北农业科学研究所、中国农业科学院植物保护研究所、中国农业科学院生物防治研究室工作。

曾任联合国粮农组织害虫综合防治专家委员会委员、第三届全国人大代表、农业部科学技术委员会常务委员、国务院学位委员会第一届学科评议组成员、中国昆虫学会理事等职。

农业昆虫学家、中国科学院院士邱式邦潜心研究害虫防治70余年,一生致力于中国植物保护事业。早年从事害虫防治工作时,邱式邦将理论学习和实际调研相结合,总结出蝗虫、松毛虫、玉米螟、大豆害虫、甘蔗害虫等多种农林害虫的发生规律、预报预测方法、综合防治技术等,为新中国成立初期的粮食安全作出了重要贡献。

同时,他极有远见地认识到过度依赖化学农药的弊端,并从上世纪70年代起积极倡导综合防治。他提出的“预防为主,综合防治”的理念在1975年被确立为我国植物保护工作的指导方针。

此后,邱式邦致力于推动生物防治学科建设,保护本土害虫天敌,并与30多个国家和地区开展天敌资源引种交换业务。

从与一只小虫的“缘分”开始

“邱爷爷,您为什么要研究昆虫?”

1997年,“科学家,您好”摄制组的小记者们见到邱式邦时曾如此提问。当时的邱式邦已是86岁高龄,但谈到毕生研究的昆虫时,他思路依旧清晰,兴致高昂。

“虫痴”,即是那次访谈的主标题。虫,正是邱式邦生命中的一大主题。

邱式邦1911年10月1日出生于浙江省吴兴县(今湖州市),他的父亲曾是中学教师。年少时,由于父亲经常失业,家庭经济困难,全家人只能住在上海闸北租来的一间小房中。

早在沪江大学附属中学读书时,邱式邦对昆虫的兴趣就已初见端倪。有一次,他在花店看到了一盆热带植物,但吸引少年邱式邦的,并非是植物漂亮的花与叶,而是花中的一只害虫。为了将害虫带回研究,少年花光了口袋里的钱方才租下那盆花。

1931年考入沪江大学后,因无力支付学费,邱式邦只能按照母亲的建议去找亲戚“商量”。他一开始找到了伯父,但当他告诉伯父想学习生物学后,伯父只是评价说:“就是学那个‘画猫画狗’的吗?我看画猫画狗没有什么出息。”同时,建议他找个工作。所幸临近开学时,邱式邦得到舅舅和一位中学时的好朋友的资助,这才得以进入大学。

大学时期,邱式邦再一次与昆虫结缘。大学最后一年,恰逢昆虫学博士刘廷蔚先生从美国康奈尔大学留学回国,刘廷蔚循循善诱的讲授风格深受同学欢迎。

在刘廷蔚的鼓励下,邱式邦开始观察校内的害虫,阅读害虫防治的书籍,甚至利用刘廷蔚的工作室养虫。1935年冬,邱式邦以优异的成绩毕业。次年他进入南京“中央”农业实验所,开启了持续一生与害虫相关研究。

对昆虫的兴趣、研究生物的执着、老师的指引,以及那些我们知道或者不知道的故事,这其中促使邱式邦从事害虫研究最初的理由究竟是什么?

或许我们现在已无法得知这一问题的答案,抑或所谓答案从一开始就不存在。我们知道的只是少年邱同学甘愿为一只虫拿出口袋中全部大洋的事实、青年邱式邦踏遍山野追寻虫迹的执着、中年邱研究员在论文中描绘栩栩如生的直翅目昆虫图示的严谨,以及老年邱院士在谈到昆虫时如少年般明亮的双眸。

1939年,广西沙塘病虫害组同事合影,二排右二为邱式邦。

从被动治蝗到科学治蝗

中国有深厚的农耕传统。但自古以来,蝗灾就不断袭扰人类,对农业、经济造成了极大损失,甚至是一些重大历史事件的直接诱因。蝗群所过之处遮天蔽日,寸草不留,故蝗灾也和旱灾、水灾一同被称为三大自然灾害。近3000年以来,我国共发生蝗灾1000余次,平均3~5年发生一次。如何灭蝗虫守护一颗颗谷粒,是一个困扰了人类几千年的难题,也是邱式邦奋斗一生的事业。

1938年,国民党试图“以水代兵”炸开花园口黄河大堤,洪水淹没了豫、皖、苏三省1400多万亩农田。此后数年间,黄泛区飞蝗滋生,1944年,仅河南省飞蝗发生面积就有5800多万亩。

“大概是认为我搞过一些别的虫子治理、研究,‘中央’农业实验所的领导吴福桢先生就跟我说,你治蝗虫去吧!”正是在这样的背景下,邱式邦开始深入黄泛区调查,着手治蝗研究。

那时候的老百姓采取人工扑打的方式治蝗,这对铺天盖地的蝗群肯定收效甚微。1947年,英国卜内门公司治蝗新药六六六问世,时刻关注国内外蝗虫防治最新动向的邱式邦立即将新药引入,开展室内和田间试验,结果显示,这种防治手段效果极好,蝗虫死亡率在90%以上。

邱式邦并未因此依赖此药,而是继续改进开发出“毒饵治蝗法”——将六六六粉与麦麸、玉米皮或南瓜丝等饵料混合,散布于被保护农田四周,毒杀蝗虫。可惜的是,这些研究成果在当时并未得到重视和推广。

1949年,邱式邦前往英国剑桥大学深入研究蝗虫生理学,师从著名昆虫学家Vincent B.Wigglesworth教授。他在剑桥期间工作认真细致,深得导师赞赏。研究课题结束后,导师希望他能留在英国继续研究。

但邱式邦的心却始终挂念着祖国。1951年,中国空军采用飞机喷洒六六六治蝗,邱式邦在学校图书馆的《人民日报》上看到这一新闻后欣喜万分,决定提前回国。几个月后,他几经辗转经由香港到达广东,终于回到了祖国。恰逢国庆,广东省政府特别邀请他出席了10月1日的国庆观礼活动。

为了能站在守护庄稼的“前线”,邱式邦放弃蝗虫生理研究,转而选择进入华北农业科学研究所,把实验室安置在最艰苦的蝗灾区第一线。在实际工作中,邱式邦发现,当时的国产六六六药剂有限,而且喷药器材不足,于是他再度拿出数年前研制的“毒饵治蝗法”。这一次,这项研究终于受到重视,因为省药、省工、经济、简单等诸多优势,“毒饵治蝗法”迅速得到推广,并在极短时期内成为主要的治蝗方法之一。

尽管治蝗工作受到新中国政府的高度重视,但由于长期缺乏对蝗区的基本调查,全面规划治蝗工作难以有效进行。为攻克这些问题,邱式邦和他的小组跑遍了江苏、安徽、山东、内蒙古、河北、河南等主要飞蝗发生地,收集了大量资料。

1952年,邱式邦建议在蝗区设立长期侦察组织,组织专人进行查卵、查蝻和查成虫(简称“蝗虫三查”),这项提议得到了相关部门的重视。但因为蝗区面积广大,且多为贫困地区,靠培训技术人员进行侦察极不现实。为解决这一问题,邱式邦等人在山东蝗区忙碌数月,想方设法培训不识字的农民进行蝗情侦察。他们的尝试成功了。

1953年,在政府的支持下,“蝗虫三查”机制得到大力推广,从此改变了被动治蝗的局面,中国开始走上科学治蝗的道路。我国的害虫预测预报制度迈出了一大步。

如今,经过几代科学家的不懈努力,我国已经建立了蝗虫实时监测预警技术体系,并将化学防治、生物防治和生态学治理相结合,基本实现了蝗虫的可持续治理。我国的粮食安全也因此得到极大保障。

1946年,南京“中央”农业实验所工作人员合影,左六为邱式邦。

从化学防治到综合防治的转变

上世纪五六十年代,随着化学防治手段在国内外的广泛应用,农药的弊端逐渐浮现出来。1962年,美国学者蕾切尔·卡逊的著作《寂静的春天》问世,该书描述了过度使用农药化肥对生态系统的危害,因其文笔生动,有理有据,故一经出版即震动世界,甚至影响了一些国家相关政策的制定。从这一时期开始,生物防治作为一种历史悠久的植物保护手段,再次获得了植保工作者的关注。

生物防治指通过引入一种或几种生物,对另一种生物的生存繁衍进行有效控制。这一手段不仅能降低有害生物的种群密度,还能提升当地生态系统的稳定性,且不会像农药那样产生大量污染。早在上世纪三四十年代,邱式邦就开展过松毛虫、玉米螟等害虫的一些生物防治研究。但由于当时的中国农业落后,且战火连绵,他的研究未能深入进行下去,也没能引发太多关注。

上世纪五六十年代,邱式邦注意到化学防治的弊端,提出必须重新探讨我国植物保护工作方针,应该大力加强害虫综合防治,特别是生物防治的工作。

1974年,全国农作物主要病虫害综合防治讨论会在广东韶关举行。邱式邦将多年来进行害虫防治的心得体会总结为报告《学习综合防治的一些体会》。报告中,他回顾了近代生物防治和化学防治的发展历史,详细梳理了化学防治的优势和弊端。

邱式邦结合调研结果,将过度依赖农药的坏处总结为污染环境、使害虫产生抗药性、杀伤有益生物三点,并结合国内外诸多事例,阐释了进行综合防治的必要性。

次年的全国植保工作会议上,邱式邦再次阐述了他的观点,作了有关“预防为主, 综合防治”专题报告。此次大会上,农业部正式确定“预防为主,综合防治”为我国植物保护工作的指导方针。

自此,植物保护不再是一味依赖化学药物、只注重短期利益的举动,而是多种防治手段并举、从现在绵延到未来的事业。

但综合防治的推广远比发布一次报告或一份文件困难。为宣传生物防治,邱式邦晚年仍四处奔波,不畏辛劳。他如同一个辛勤的播种者,四处播撒保护山河的思想种子。

他还创建了生物防治研究室(后更名为生物防治研究所)、《生物防治通报》(后更名为《中国生物防治》、《中国生物防治学报》)等科研平台,为推动生物防治学科发展、人才培养和学术交流奠定了基础。

从化学防治到综合防治的观念转变,是邱式邦学术思想的一大飞跃。这标志着邱式邦的重心从解决农业生产的实际问题上升到“为子孙后代留下一块绿色净土”。在邱式邦看来,环境保护和农业发展并不矛盾,环境制约农业,农业的可持续发展离不开环境的保护,二者本就是一个荣辱与共的整体。

“就拿蝗灾来说,沿海大面积的荒地、旱涝灾害、湖河水位不稳定、砍伐森林、不合理的垦荒、过度放牧都是造成蝗灾的环境因素,所以解决蝗虫问题要采用综合治理措施,保护生态,改善环境,使它不适合蝗虫生长。在蝗灾发生后,还是要施用农药。但为了减轻化学农药对环境的污染,消除对害虫天敌造成伤害的弊端,应多采用生物措施来控制蝗虫。今后,应加强这方面工作。”邱式邦曾这样解释环境与农业的关系。

2007年,党的十七大报告正式提出建设生态文明。时年97岁的邱式邦听说消息后倍感欣慰。他知道,当年的种子已经长成参天大树。他看到了一代又一代的人与山河彼此守望的未来。

1973年,邱式邦(左)访美期间拜会美籍华人科学家吴健雄。

回望百年“平凡”路

邱式邦出生于晚清的最后一年。他在民国初期度过了学生时代;在抗日战争的艰苦岁月里磨炼了科研技能;留学归来后,他将最好的年华献给了祖国害虫防治事业;花甲之年,他又用“预防为主,综合防治”8个字使我国植保工作走上新的发展道路。

诚然,邱式邦身上有着科学家这一群体共有的品质。但与一些有着波澜壮阔的人生经历的科学家相比,邱式邦的人生显得有些“平凡”,只是在各个阶段做着符合自己身份的事。在沪江大学学习期间,邱式邦是一个既刻苦又能吃苦的学生。为减轻家庭经济负担,尽管当时沪江大学生物学专业课的难度很高,老师的要求很严格,但他还是一边努力学习,一边勤工助学。

邱式邦在晚年回忆起这门课程时还风趣地说:“……不但上课必须仔细听、做笔记,下课后还要开夜车查生字,时不时还来一次不经预告的Quiz(测验),大家提心吊胆怕不能Pass(通过)。”这一阶段里,邱式邦印象深刻的是,老师郑章成先生和刘廷蔚先生的教导,不仅强化了他的学术能力,还使他形成了严谨认真的治学态度。

进入南京“中央”农业实验所后不久,抗日战争全面爆发,邱式邦被派往广西沙塘的工作站。当时的站长马保之成立了“农业科技园区”,整合全沙塘的科研工作。邱式邦积极与农化、土肥、栽培育种等领域的研究人员合作,开启了玉米螟的系统研究工作以及甘蔗棉蚜、油桐害虫、大豆害虫等的防治工作,积累了大量的科研数据和经验。

1951年回国后,邱式邦继续从事害虫防治工作。他曾在试验田进行农药效果的定量研究,也曾为调研蝗情栖身古庙,或与臭虫同眠;干旱时期他们一整天的洗漱只能用一盆水;8月时连下大雨,他们被洪水困在卫生院内,依靠小船运来的馒头度日。以至很多年后,邱式邦依旧记得上世纪50年代初在山东省沾化县研究蝗虫的经历。

在实际工作中,邱式邦将理论与调查相结合,既注重本土情况,也关注国际动向,所以他能够在多种农林害虫,甚至一些恶性入侵杂草的防治方面取得重大进展。

晚年的邱式邦则是植保工作的老前辈。虽然早已在害虫防治领域作出诸多贡献,但他没有因已有的成就停歇。他曾说:“人要有精神寄托。老年人不想活动,那也不行。关门不来往,也不好!有朋友来往,我就高兴,心情舒畅。我比较开放,不闭塞,多看看,不能什么都不知道。有的人啥也不干,这不好;有的人什么都想干,什么都参加,那也不行,要量力而行,力所能及。我喜欢搞科研,心情愉快,心平气和。我现在每天上午到办公室,下午才休息。”

显然邱式邦做得更多。花甲之年,他着手推动中国害虫防治向综合防治转向。1985年,他创立《生物防治通报》,并担任主编23年。除了推广生物防治,他还多次接待国际考察团,参与国际学术交流,为我国的对外科技交流架起了桥梁。

2010年12月29日, 邱式邦于北京逝世,享年一百岁。他经历过苦难,也获得过安宁。他遇到过嘲弄他的人,遇到过指引他的人,也遇到过鼓励他的人和需要他的人。无论时代风云是平和还是激荡,邱式邦始终尽力做好手头的事,从不计较得失。

“广泛地学习,详尽地询问,谨慎地思考,清楚地辨析,切实地实现。”这句在《院士风采录》上的自题正是邱式邦一生学术精神的体现,更是他一生专注于事业的写照。

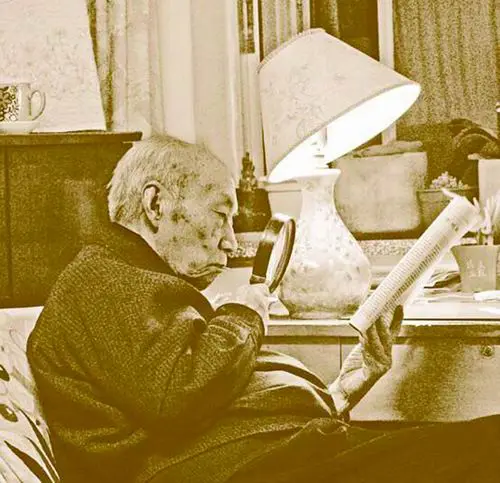

年逾九十的邱式邦仍在学习。