近日,农业农村部环境保护科研监测所农田有机污染生物消减创新团队揭示了原位定向加速土壤生物电子传递减排稻田甲烷的效能与机制,相关研究成果发表在《环境管理学报(JournalofEnvironmentalManagement)》上。

稻田是温室气体排放的重要源,通过调控微生物群落结构可实现稻田土壤温室气体减排,但微生物胞外电子转移对土壤温室气体产生的影响尚不清楚。

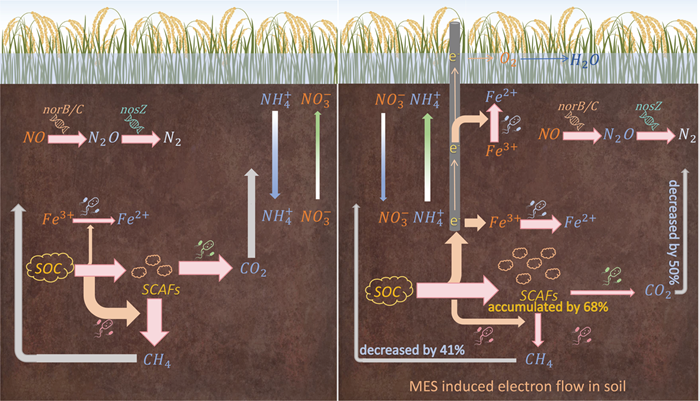

该研究通过构建土壤微生物“通气管”装置,依据原位改变土壤生物电子流向从而降低甲烷产生。发现累积甲烷排放量减少了41%,其原因在于土壤中亚铁离子含量增加了31%,促进了铁还原与甲烷生成的电子竞争。铁还原菌、硝化菌和反硝化菌丰度的增加使产甲烷菌的丰度降低了20%,同时氢营养型产甲烷途径功能基因的丰度降低了19%,并抑制了乙酸型产甲烷途径中乙酰辅酶a的合成。该研究成果为减少水稻土壤温室气体排放提供了新视角。

该研究得到国家自然科学基金、中国农业科学院科技创新工程等项目的支持。