近日,中国农业科学院作物科学研究所野生稻保护与利用创新团队联合崖州湾国家实验室系统解析了水稻种质资源在杂交稻改良中的遗传潜能,揭示其在杂种优势形成中的关键作用。相关研究成果发表在《分子植物(Molecular Plant)》上。

20世纪60年代以来,杂交稻的培育为全球粮食安全作出重要贡献。然而长期依赖少数骨干亲本,导致现代杂交稻亲本遗传基础狭窄。同时,尽管现有水稻种质资源丰富,但由于缺乏高效鉴定手段,使得种质资源中的优异等位基因在杂交稻改良中难以利用。

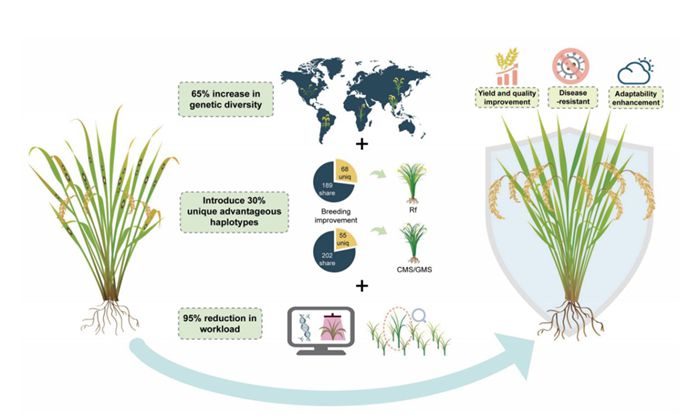

科研团队系统整合了2088份水稻资源,并筛选出517份代表性材料,构建了770个杂交组合。通过对7个关键产量性状进行多组学关联分析,鉴定出171个重要农艺性状位点,其中新发现位点105个,并明确了基因OsGRW5.1在调控粒宽与粒重中的关键作用。同时,依据大规模组合数据建立了杂交组合智能预测模型,该模型可精准预测水稻杂交组合的多性状表现,生成约50万个潜在组合。分析表明,超过45%的优势单倍型来源于地方稻种,是新一轮杂交稻改良的关键遗传资源。该研究为水稻种质资源精准利用与杂交稻创新改良提供了新路径。

该研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、三亚崖州湾科技城项目、中国农业科学院南繁专项等项目的支持。(通讯员 田浩园)

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.molp.2025.10.004