【村里来了农业科学家】助力高原振兴的“科技牛”

编者按:习近平总书记指出,脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。如期打赢脱贫攻坚战是党中央向全国人民做出的郑重承诺,是必须如期实现的硬任务,没有任何退路和弹性。中国农科院在打赢脱贫攻坚战中,院党组以上率下,统盘谋划,带领全院广大科技人员,突出精准帮扶,加强科技赋能,科技扶贫取得了显著成效。为进一步加强对脱贫攻坚工作典型人物和案例的总结宣传,《光荣榜》专栏以2019年度院脱贫攻坚与乡村振兴先进集体和先进个人为基础,推出“村里来了农业科学家”系列宣传报道。

塔县是新疆塔什库尔干塔吉克自治县的简称,塔县地处喀什地区西部,位于帕米尔高原之东、昆仑山之西,平均海拔4000米以上。塔什库尔干在维吾尔语里意为“石头城”,与巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦三国接壤,是世界上海拔最高的口岸。千峰万壑的塔县是我国集中连片贫困人口分布最多的少数民族自治县,4万居民生活在2.5万平方公里的雪域高原上,生存条件非常严酷。2017年,塔县迎来了一支实力强劲的国家级牦牛科研团队——中国农科院兰州畜牧与兽药研究所牦牛资源与育种创新团队,带队的是被称为“牦牛妈妈”的阎萍。

从青藏高原到帕米尔高原

“以前,我们养大一头牦牛需要5年时间,加入合作社后,有了科学的喂养方式,养大一头牦牛只需要3年,一头牦牛可以卖7000元钱。”为了让更多的贫困户过上富裕生活,塔县把发展高原畜牧业作为产业化扶贫的重点。

为了培育适合本地生长的牦牛品种,普及科学的养殖技术,在中国农科院的大力支持下,牦牛资源与育种创新团队实施了“塔县牦牛遗传改良及产业扶贫”项目,近1000头牦牛种牛从青藏高原落户帕米尔高原,在祖国的最西端建立了“牦牛良种繁育基地”。

“塔县边境线有800多公里,与三个国家接壤,牧民生产生活和守边都离不开牦牛,这批优良种牛将被分散到边境线上13个村的牦牛群中进行品种改良。”塔县县委副书记范磊介绍说,“我们要让牦牛将成为帕米尔高原的‘科技牛’、‘增收牛’和‘守边牛’,要让边境线上的牧民一边放牧,一边守边,过上殷实富足的好日子。”

牧民激动的说:“这白嘴牛特别能适应我们这里的气候,配种生出的牛犊不仅身体壮、增膘快,而且还不爱生病、脾气好,我们的产量提高了15%-20%,收入也增加了,感谢中国农科院的科学家。”

牦牛新品种落户塔什库尔干县

好品种有大来头

牧民说的白嘴牛,其实就是大名鼎鼎的“大通牦牛”,因为牛唇上有一撮白毛,被牧民称为白嘴牛。2004年,团队成功培育出了含1/2野牦牛基因的首个国家级牦牛新品种“大通牦牛”,填补了世界上牦牛没有培育品种及相关培育技术体系的空白,在2007年获国家科学技术进步二等奖。

藏民驯化牦牛已有8000年的历史,牦牛育种是一项周期漫长的工作,大通牦牛的育种周期长达20余年,是三代科技人员扎根青藏高原默默坚守的结果。“新品种能在我们这里开花结果,也是对我们和大通种牛场几代科研人孜孜不倦奋斗坚守牦牛育种研究的最好回报。”团队首席阎萍说,“我们研究牦牛,更爱牦牛,因为它坚韧、勇敢、任劳任怨的品质,和我们科研工作的追求是一致的。”

愿为飞絮衣天下,不道边风朔雪寒。多年来,团队成员的足迹遍布青海、西藏、甘肃、四川、云南、新疆的牦牛产区,大藏区的牦牛饲养区更是常年驻扎着他们的身影。2019年,团队又成功培育出国家级新品种“阿什旦牦牛”,因为没有牛角被牧民称为“秃蛋”,是适合集中饲养的优良品种,为我国高原畜牧业从数量型向质量型转变转变解决了“卡脖子”的科技难题,也为从事牦牛产业的牧民们打开了脱贫致富的大门。

无角牦牛“阿什旦”

扶君上马 再送一程

有了良种,养殖技术落后又成了短板。由于科学观念不足、养殖方式落后、畜群结构不合理,不少牧区养殖效益低下,夏壮秋肥冬瘦春死的现象普遍存在,生产的肉乳产品商品化程度低,品质不高,卖不上好价钱。要改变高原上千百年的放养方式,提升科学素质又不是一朝一夕能够做到的事情。

为了提升牧民的养殖技术,团队成员们驻扎在高原,在青海、甘肃、新疆等地帮助建立良种繁育基地,与当地政府协同合作,实施科技项目,将最先进的关键技术传授给当地技术人员,带动牧民从“看一看”到跟着一块干。

经过多年的努力,团队针对不同海拔不同区域,都形成了可推广、可复制的先进模式,为牦牛产业发展插上了“科技翅膀”,牦牛的加工技术革新了,越冬损亡率明显降低了,区域畜牧产业发展起来了,团队成员们的白发也多了。

“几十年了,也记不清办过多少场技术讲座,现场指导过多少次,只要地方有需要,我们有时间都会过去。”阎萍说到,“我们团队现在9位科研人员,带了32名研究生,做技术指导是我们的传统,也是我们这年轻人的必修课。”

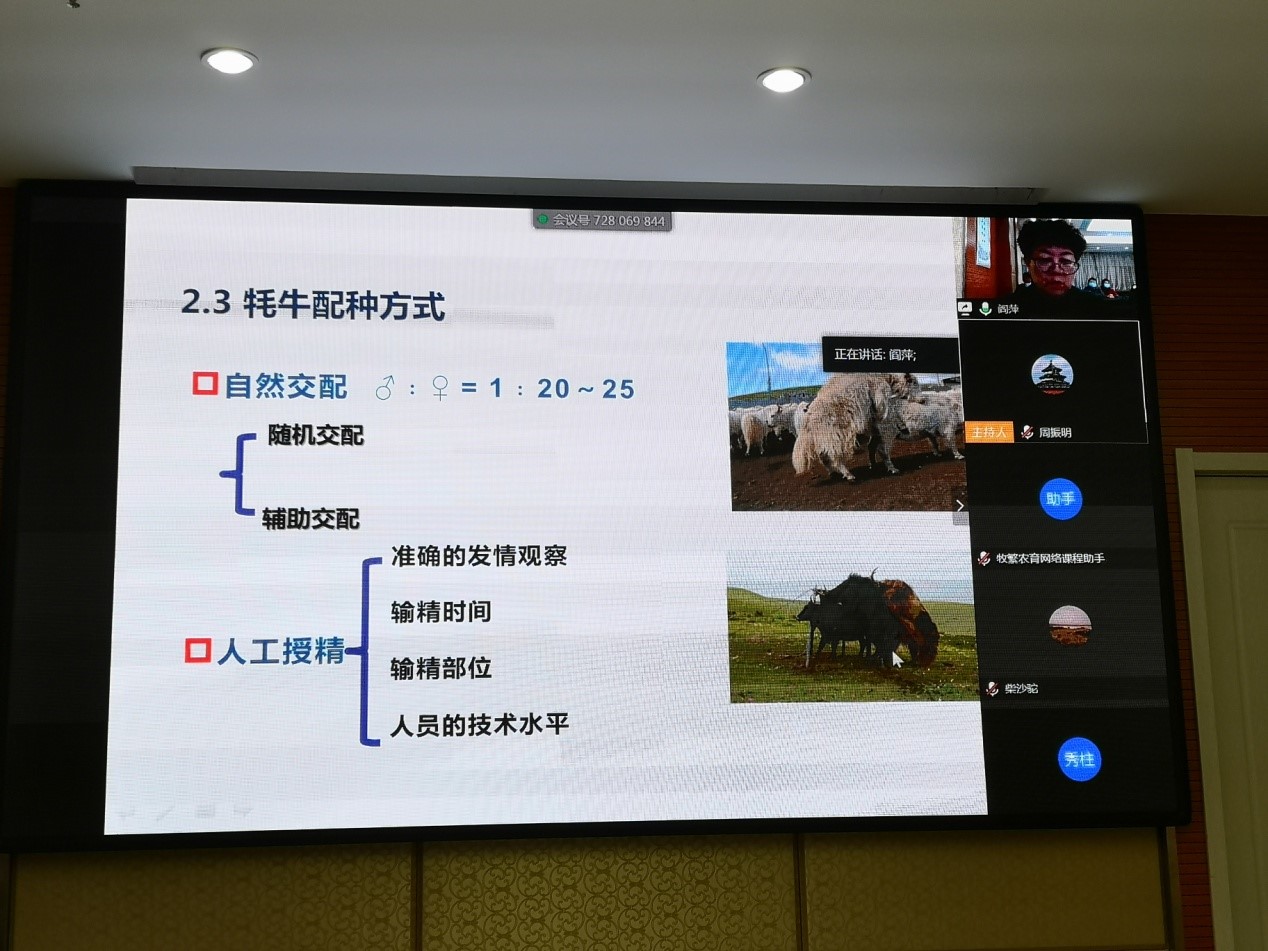

开展牦牛人工授精技术示范

战“疫”中的“军师”

新冠疫情的暴发对肉牛繁育、育肥、疫病防控、饲草料运输等生产环节发生了严重的影响。为了抗疫情促生产,团队积极行动起来,牵头为农业农村部种业司撰写“牦牛改良计划2.0”“十四五牦牛种业发展”报告,并针对青海省、甘肃省不同生产模式不同影响因素为畜牧管理部门、养殖企业(户)提供决策参考,提出技术解决方案和建议,支撑牦牛产业的健康发展。

“找‘阎干散’他们很方便的,打电话、微信、QQ、邮件、视频,他们不仅是老师,更是我们的好朋友!”养殖大户东智扎西说,“不管是疫情的事情,还是牛场的事情,我们都喜欢找他们,他们就是我们的军师,有他们在我们心里不慌。”

“我们团队平均年龄40岁,专业分布也很齐全,大家专业各有所长,但都有共同的理想,我们与牧民心贴心,他们很相信我们,我们也努力做到最好!”团队最年轻的博士姚喜喜说,“大家常说,我们的脚下是比草原更辽阔的道路,眼前是比蓝天更高远的追求,我们团队工作的海拔高,所以大家的境界也更高。”

团队首席专家网络培训授课